認知症支援

寄り添い、支えるケアを大切に ~すべての人の尊厳が守られる社会へ~

超高齢社会を迎え、認知症は誰でもかかる可能性のある、とても身近な病気です。東京都では、何らかの認知症の症状がある高齢者は41万人を超えており(2016年時点)、これは65歳以上の人口の13.8%に相当します。そして2025年には、約56万人まで増加すると推計されています。

いまわたしたちに求められているのは、一人ひとりが認知症について正しく理解をし、認知症の方と家族が安心して暮らせる社会をつくることではないでしょうか。あいセーフティネットでは1980年の天本病院の開設時より、40年間にわたりご本人とご家族への支援を実践し、地域への情報発信も行っています。認知症の方が安心して過ごせる社会づくりは、すべての人にとっても過ごしやすい社会づくりにつながります。河北医療財団多摩事業部は、一般社団法人日本認知症ケア学会認定を受けました(2018年~2021年)。

わたしたちの考える認知症ケアとは

認知症とは、色々な原因で脳の細胞が変化して働きが悪くなったために、さまざまな障がいが起こり、生活する上で支障が出ている状態を指します。もの忘れなどの記憶障がいが注目されがちですが、歳を重ねれば誰にでも「できなくなっていくこと」があります。あいセーフティネットでは「認知症だからできない、わからない」などと決めつけず、ご本人の誇りを尊重し、お互いが味方だと感じられる信頼関係の構築を大切にしています。

認知症支援が受けられる事業所

あいセーフティネットのすべての事業所で、認知症の方にやさしいケアを実践しています。

事業所一覧はこちら

特に認知症支援に特化したサービス

■相談

⇒天本病院 地域認知症支援センター(東京都多摩市中沢)

天本病院 認知症初期集中支援チーム<多摩市委託事業>(東京都多摩市中沢)

■受診

⇒天本病院 外来診療「もの忘れ診断」(東京都多摩市中沢)

⇒あいクリニック 外来診療「もの忘れ外来」(東京都多摩市貝取)

⇒あいクリニック平尾 外来診療「認知症外来」(東京都稲城市平尾)

■施設

⇒あい介護老人保健施設 入所「認知症専門ユニット」(東京都多摩市中沢)

⇒あいグループホームどんぐり(東京都多摩市聖ヶ丘)

⇒あいグループホーム天の川(東京都多摩市中沢)

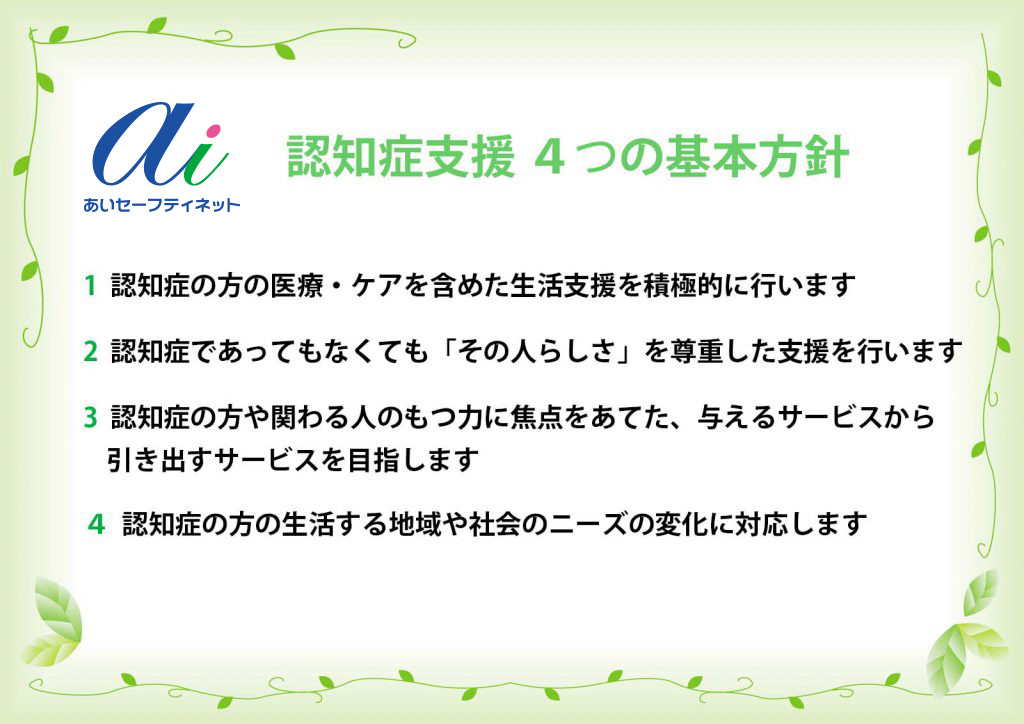

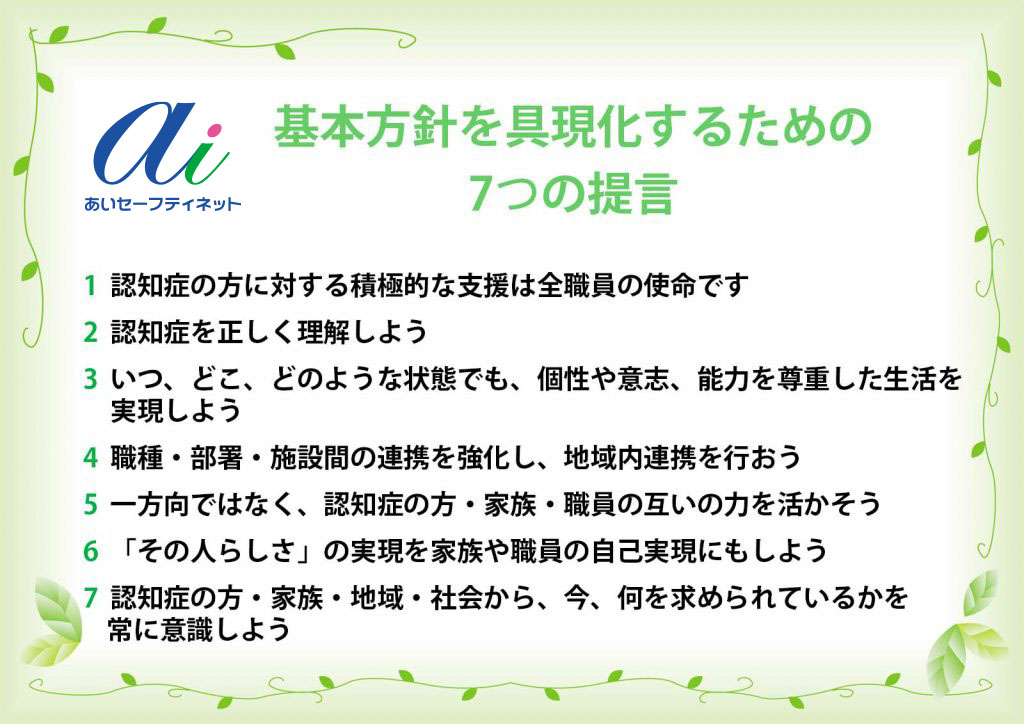

認知症支援4つの基本方針と7つの提言

質の高い認知症ケアを目指して

職員教育の徹底

あいセーフティネットでは、特に介護職への認知症教育に力を入れています。財団独自の介護福祉士取得支援制度をはじめ、国が推進するキャリア段位制度の導入など、ご高齢の利用者さんにより良い介護を提供するために積極的に取り組んでいます。

・多摩事業部の新入職者全員が認知症サポーター養成講座を受講(全職種対象)

・東京都認知症介護実践者研修

・東京都認知症介護実践リーダー研修

・介護プロフェッショナルキャリア段位制度 評価者講習修了

・キャラバン・メイト養成研修修了

・認知症看護認定看護師による勉強会

認知症ケア冊子プロジェクト

あいセーフティネットでは、認知症ケアの取り組みの可視化と全職員への共有を目的に、2019年から2020年にかけて「あいセーフティネットの認知症支援」を示す冊子を作成しました。多職種から構成されたメンバーによるミーティングや事業所へのアンケートを通じ、理念の共有や具体的事例の紹介を行いました。

パンフレット(PDF)ダウンロードはこちら

地域への普及啓発活動

天本病院地域認知症支援センター主催「認知症はじめて教室」

天本病院では、認知症支援および普及啓発活動の一環として、認知症に関心あるすべての方(本人および家族、支援者および関係機関・地域の方々)を対象とした認知症はじめて教室等の講座を企画開催しています。はじめに知っていただきたい認知症の基礎知識が学べます。開催日時などは随時ホームページでもお知らせしています。

【お問い合わせ】042-310-0333(病院代表)

認知症カフェ

多摩センター地域包括支援センターと共催で、月に1回「からきだ匠カフェ」を運営しています。

詳しくはこちら

認知症への備えにつながる習慣

過度におそれず、健康な生活習慣を心がけましょう

認知症の原因となる病気はさまざまで、その予防に関しては現在世界中で研究が続けられています。過度におそれるのではなく、まずは基本的な生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心臓病など)を予防することから始めましょう。

食生活に気をつけましょう

塩分を控えめに、お酒はほどほどに。バランスの良い食事を心がけましょう。魚や野菜、果物をたくさん食べましょう。

適度な運動をしましょう

ウォーキングや体操などの運動を継続的に行いましょう。

生活を楽しみましょう

本を読んだり趣味に取り組んだり、さまざまな活動をとおして生活を楽しみましょう。

人と積極的に交流しましょう

地域の活動や区市町村が行っている介護予防教室などに参加してみましょう。

<参考>

東京都福祉局「知って安心認知症」

電話でお問合せ

電話でお問合せ メールでお問合せ

メールでお問合せ